每個故事都有一個開始。我對倫敦的第一印像來自狄更斯筆下的<<霧都孤兒>>。當時的我應該在念小學四年級,有些莫名的喜歡上了這部色彩有些灰暗的小說。至今還清楚地記得當時央視播放的一部根據這部小說改編的連續劇用的介紹詞:“他在罪惡的邊緣長大,卻擁有人類最美好的真,善,美。“

(倫敦塔)

下一站,格林威治。

舊皇家天文台坐落在一座小山坡上,庭院內有一根標志著0度經線的粗銅線。如織的游人紛紛作出兩腳分跨銅線兩側的各種造型,像征著兩腳落在東西兩個不同的半球上。其實地球是圓的,站在地球上隨便什麼地方你都是橫跨兩個半球。如果當初確定世界時區是在我們明初,那麼0度經線穿過的可能就是南京紫金山天文台了。

格林威治除了天文台和0度經線,另一著名景點就是國家航海博物館。昔日強盛的日不落帝國的崛起就是以在海上擊敗西班牙的無敵艦隊為標志的,所以英國人對於航海有自己特殊的情節。英國國家海事博物館號稱是全球最大的海事博物館,共有16個展覽廳,現代新穎的三層樓館廳設計提供參觀者舒適的環境。展出內容翔實記錄英國航海史和技術,這個寓教於樂的博物館以各種有趣的互動方式與參觀者溝通,可以親自嘗試掌舵出海的體驗,跟著影片一起重回泰坦尼克號場景,或是欣賞眾多與海洋航海相關的藝術珍品。整個博物館免費,尤其適合父母帶著孩子,學校組織學生前來參觀,重溫帝國昔日的榮光。

第二天一早,我去了劍橋。坐在小船上,緩緩穿過一座座風格迥異的橋,經過Queen’s College, King’s College, Trinity College, St. John College等一個個聞名遐邇的學院。不知當年的徐志摩和林徽因泛舟康河時是怎樣的心情,是相視莞爾一笑,還是鬧了些小別扭各想各的心事?聰明且敏感的人之間的交往永遠是辛苦但愉快的。我並不喜歡徐志摩,但是著實為林徽因的風采著迷。那個年代留下來的照片,讓我覺得驚艷的至今只有兩位,一位是林徽因,另外一位就是現在極火的<<色戒>>女主人公的原型—鄭蘋如。

撐船的小伙來自美國密西根,兩年前父母到劍橋做交流學者,高中剛畢業的他隨行來到劍橋,意外地得到這份工作。我告訴他,許多中國人對劍橋是有特殊情結的,他說他聽說了,但是把那位著名詩人的名字忘了。我於是簡單給他講了一遍徐和林的故事,並念了一遍<<再別康橋>>和<<人間四月天>>。當然,詩其實是念給我自己聽的,他不可能聽得懂。我半開玩笑告訴他,如果下次去中國旅游,有機會就告訴別人你在康橋Punting,肯定能享受不少優待。

上了岸,我又到幾個著名的學院走了一遍,確實如網友給出的經驗,有很多學院從正門走需要買票,而側門,後門卻進出自如。

離預定返程倫敦的巴士還有兩個小時,我匆忙跳上一輛Taxi,請司機開往位於Newmarket Road 的Central Cemetery。我並沒有任何親友葬在劍橋,此行是去祭奠一個從未謀面的人,她的英文名叫Barbara Yung,中文名叫翁美玲。

進了墓地的大門,眼前一排排墓碑讓人有點眼暈。這時迎面走來一位老人,問我是否需要幫助。我請問他能否告訴我翁美玲長眠在何處,老人很干脆地說:”請跟我來。”

邊走邊聊,老人告訴我他從今年初才開始在這裡工作,至今已經有很多人來看望過翁美玲。他還告訴我這裡一共長眠著2萬2千人,翁美玲在這裡應該不會孤獨。

沿著公墓進門後的第一條橫馬路左轉,一直走到盡頭,有一棵枝繁葉茂的樹。翁美玲那心型的白色大理石墓碑就在附近。由於來時匆忙,沒來得及買一束花,而且按照國內的慣性思維,以為墓地附近必有花店。問過老人,詫異地被告知沒有。好不容易來一趟,總不能這樣兩手空空。於是我折返到公路上,向著判斷中可能有店鋪的方向疾行。皇天不負有心人,還真被我找到了一個小超市,門口擺放著一些鮮花。我挑了一束白玫瑰,小跑回公墓。

墓碑上方正中是翁美玲的一張黑白照片,下方左邊是生卒年月,右邊是一段英文小詩:

“Lonely is the home without you.

Life to us is not the same.

All the world would be like heaven if we could have you back again…”

墓碑前面有世界各地影迷留下的鮮花和玩具。將花輕輕的放在墓前,我撕下一張紙條,寫下兩句話:

“你是我們心中永遠的蓉兒。

願今生的你已經找到屬於自己的幸福!”

落款寫上自己和妻的名字,2007年12月28日。

輕輕的,我擦拭了一遍墓碑,轉身,離去…

(國會大廈和大本鐘)

路過威斯敏斯特教堂,排隊的人實在太多,而我這幾天的行程安排非常很緊,所以決定先繼續下面的行程,反正最後一天還留有大半天的機動時間可以用來安排像這樣無法按計劃即時完成的項目。沿著Parliament和Whitehall大道,經過唐寧街,來到特拉法加廣場,國家畫廊那宏偉的建築遠遠的就引入眼簾。

小時候我倒是喜歡塗塗畫畫的,到了中學,一不小心和美術老師同名同姓,穿盡小鞋,於是憤然放棄對美術的熱愛。這些年走南闖北,世界上這些個最著名的畫廊也算基本上到了個遍,但基本上都是走馬觀花,慚愧慚愧。

吃完午飯,我去了諾丁山。

第一次看同名電影是在上海梅隴鎮伊勢丹上面的環藝影城,那時候我大四,談了一場根本不能算是戀愛的“戀愛“,但失戀的心情卻深遠地影響了此後我的人生軌跡。當時同看電影的有楊陽和熊寶寶。楊陽當時也剛失戀,結束了到那時為止她最投入的一場戀愛,而那時的熊寶寶還在Intel做著工程師,因為迷戀學校的氛圍,住在復旦附近,不惜每天長途跋涉去浦東上班。散場時已是初冬的深夜,坐在回復旦的出租車上,頭靠著車窗,我透過薄薄的霧氣,看著略顯朦朧的街燈,疲憊地微笑著,一言不發,楊陽反復背誦著電影裡的對白: I am just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her. 眼睛裡亮晶晶的。熊寶寶被我們姐弟兩個活寶弄得哭笑不得,最後大吼一聲:“人生最大的悲哀不是失戀,是無戀可失。“

回到復旦後,我把看過的電影票放在信封裡,投進了那個曾送我一張帶著一小包種子的明信片並附上一句“卡裡的種子,能發芽嗎?“的女孩的信箱裡。

一轉眼8年過去了,楊陽,熊寶寶,和我分別住在這個星球上三個不同的大洲裡。我們都已成家,而他們更分別有了自己的兒子。

沿著波特列大街(Portobello Road)號稱歐洲最長的集市前行,眼前一直是電影中休格蘭特在“Ain’t No Sunshine“的歌聲中在波特列集市上穿過四季更替的那一幕。

在Blenheim Crescent街左拐,一家星巴克旁邊的黑門就是電影中的藍門,據說房主不堪世界各地影迷成天不間斷的騷擾,憤然把門漆成了黑色。再往前走不遠,就是影片中旅游書店的原型。大門緊鎖,上面貼條說明聖誕書店休長假到新年過後。三三兩兩的游客來到書店,探頭隔著玻璃朝裡望望,坐在書店的櫥窗前留影紀念,然後面帶微笑,靜靜地離去。

其實諾丁山講述的是一個普通得不能再普通的好萊塢式的愛情故事,可是它卻深深印在了世界上不計其數影迷的心中。正是因為它是一個現代愛情童話,而被生活糾纏的我們都需要童話讓我們心靈得以平靜。

在旁邊不遠買了兩張明信片,留下幾句話。讓它們帶著來自諾丁山的問候,去拜訪那兩位我久未謀面的老友。不知他們收到卡片的時候,會不會想起當年一起看電影時是怎樣的心情?

晚上的安排是杜莎夫人蠟像館。在網上訂了半價票,下午5點才能進場,因為看到網上寫開到晚上6點,有點擔心是不是有時間盡興地逛完.4點左右來到蠟像館門口,工作人員果然不讓我進去,但是說早個十分鐘八分鐘問題不大。於是我利用這一小時時間去了不遠處的福爾摩斯博物館。我算是個福爾摩斯迷吧,小學的時候就把中文全套看了個遍,雖然現在只記得最著名的<<血字的研究>>,<<歸來記>>等少數幾個故事。應該說博物館布置還是很精心的,畢竟不是真實的歷史,而是柯南道爾爵士那神奇的大腦創造出來的,所以既增加了布置的難度,因為沒有實物獲照片可以借鑒,但同時也給了人更多的想像空間可以自由發揮。小樓最上面一層模擬了維多利亞時代的監獄,放著幾具蠟像,不知和等下要去的著名蠟像館相比如何。

4點45的時候回到杜莎蠟像館,門口依然是長龍數條。分為有預定的和沒有預定的兩個入口。相對來說預定的這邊人還算少點。

進得其中,感覺不是去看蠟像,而是去看看蠟像的游客的,但凡有點名氣的人旁邊必然有人邀肩搭背拍照,旁邊還有幾位候著。而像湯帥哥,皮帥哥等蠟像的旁邊簡直是水泄不通了。有些蠟像做得的確比較逼真,但是如果燈光正打在臉上,效果就大打折扣了,畢竟和膚色的反光效果是不一樣的。

最搞笑的是那個恐怖屋,倒沒覺得他們有什麼恐怖的,只是在進去之前廣播不停地請求游客不要Touch他們的工作人員,估計剛開始的時候沒有少被游客打。

倒是快出門時那個三維影院有點意思,影像投射到弧形拱頂的天花板上,讓觀眾仿佛也置身星空之中。

總的來說,和預料的一樣,杜莎蠟像館並沒有給我帶來什麼驚喜。不過來一趟倫敦,不進去轉轉又好像說不過去,相信不少驢友和我有相同的感受。強烈建議提早預訂下午5點之後的半價票,排隊時間少,經濟實惠。另外不必擔心時間不夠。我走出蠟像館的時候已經快7點了,只是6點之後不再放新游客進入而已,他們肯定會留夠充裕的時間讓大多數游客玩盡興後才關門的。

晚上逛倫敦著名的牛津街,除了給妻挑了些禮物,給自己添了套西裝,還吃到了口味極其純正的中國小吃,雖然純正的代價就是價格不菲。

在西裝店等待剪裁修整以便穿上更合身的時候,和一個店員攀談起來。英國商店的店員裝束普遍比歐洲其它國家來得正式,隱隱透著當年日不落帝國文明和富庶的影子。尤其是剛進店門的時候,聽著店員禮貌地說一句“Morning Sir!“ “Can I help you,Sir?“感覺真的不錯。

小伙是波蘭裔,從小在英國長大,熱愛足球。在我和他聊起了他最喜歡的球星米洛斯拉夫•克洛澤(Miroslav Klose)和當年做兼職足球記者時認識的楊晨在法蘭克福時的隊友前波蘭國腳帕維爾•克利扎洛維茨(Pawel Kryszalowicz)之後,很快我們就像認識多年的老朋友一樣交談了。

按照公共關系學某理論,如果A對C感興趣,B對C也感興趣,A和B就非常容易溝通。當然,理論總有適用條件,如果A和B都是小伙子,C是小姑娘就另當別論了。

不謙虛地說一句,因為有著極廣的知識面,又懂得一些和人溝通的技巧,而且語言組織能力也不差,所以我很容易和各式各樣的人成為朋友。我不知道長遠地來看,這到底是一件好事還是一件壞事,因為“博“的伴隨品常常是“不精“。甚至是我都快拿到博士學位的電子工程專業,我都經常覺得自己是半桶水。小時候很享受別人稱贊自己學理涉文,如董橋所說的是最理想的狀態。但是漸漸地,我覺得在現代社會裡,尤其是年輕的時候,有一兩門精通的技能更容易在社會競爭中處於優勢。對於非妖怪的普通人類來說,精通是要靠大量的時間和實踐堆出來的。而人的精力是有限的,顧了“精“就很難兼顧“博“了。我幾乎已經半定型成這樣了,今後走什麼樣的路最適合自己,最能發揮自己的優勢和特長呢?

請讀者原諒我在這裡走一下題,因為這個問題真的困擾我很久了。天地良心,我絕沒有絲毫吹噓的意思,只是希望能和朋友們真誠地交流一下,聽聽大家的感受和建議。

第四天,我去了溫莎。

從滑鐵盧車站出發,坐火車到溫莎需要一個小時。

溫莎城堡和先前看過的倫敦市中心的白金漢宮風格迥異。而作為皇家行宮,它和之前在愛丁堡參觀過的聖十字宮也大相徑庭。溫莎堡始建於十一世紀,初為木構城堡,後經歷代國王擴建,逐步臻於完善。今天的溫莎堡占地共13英畝,是世界最大的仍供居住用的古堡。歷史上這裡是一些英王的出生地、舉行婚禮的場所、囚禁處和墓葬地,也是王室成員的住地。一九一七年起,英王室以溫莎命名,稱溫莎王室。

到了溫莎,自然不該忘了去伊頓公學看看。過了河沿著high_street街走上七八分鐘,在一座樸素的教堂旁邊就是聞名遐邇的伊頓公學。正值假日,公學不對游客開放。我繞到後門,隔著鐵門看了一眼那個著名的操場。

良好的教育是一個國家強盛的根本。對拿破侖戰爭的勝利,被形容成伊頓公學操場的勝利。而普法戰爭的勝利,被普魯士將軍毛奇解釋為是在普魯士的小學課堂裡就決定了的。

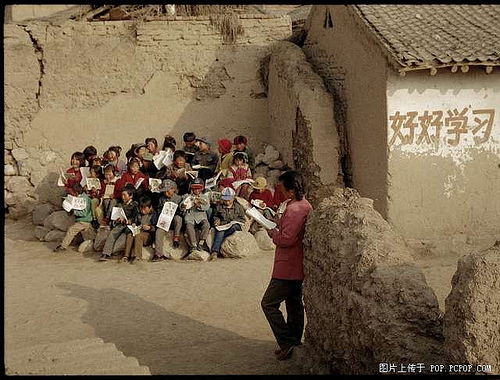

出生在一個教育世家的我一直有一個夢想,等到有朝一日無俗事纏身,我想到偏遠地區當幾年義務教師,將我知道的一切有用的東西講給孩子們聽,更重要的,是感染和幫助一批真心獻身教育事業的鄉村教師。年幼的時候跟著父親下過鄉,知道那裡有很多善良的老師是多麼希望把孩子教好。但是受限於自身的知識、眼界和客觀條件,經常效果不佳。

為了早日實現這個夢想,我會努力。

(少年智則國智,少年強則國強)

最後一天早上,我去了近郊的溫布爾登。每年在這裡舉行的網球公開賽,吸引了全世界網球迷的目光。最近兩代球王桑普拉斯和費德勒都是在這裡成就了他們的霸業,而我最喜歡的當代女選手海寧也是在這裡留下了她最大的遺憾。

冬日裡場地正在維護休整,周圍人煙稀少。繞著場外走了一圈,我起身返回市中心。算算時間,還夠參觀一遍威斯敏斯特教堂。

進了教堂的大門,隨著語音導游器的指引,我緩步前行,穿過的幾乎是整個英國的歷史。在此強烈建議驢友們在游覽重要人文景點的時候,一定要租用語音導游(有條件請真人導游的自然更好)。一般情況下這會很大地提高你游覽的質量。即使是窮游,也應該省在可以省的地方,什麼都省,無原則地亂省,還不如不游。

威斯敏斯特教堂裡除了君王的墓碑,最顯眼的肯定是並排躺著的牛頓和達爾文。但是我特意請工作人員帶我去看一個被淹沒在詩人之角裡的墓碑。他叫查理•狄更斯,那個給了我第一個倫敦夢的人。

走出威斯敏斯特,已經是下午時分,我決定先掃蕩倫敦最著名的購物中心哈羅茲,然後回旅館拿行李,再直接去機場搭乘傍晚返回德國的班機。

剛出地鐵口,在還沒有看到哈羅茲之前,先看到了Burberry旗艦店。

對於這個英國人引以為傲的品牌, 我是有特殊情節的.。

許多年以前,第一次看電影<<卡薩布蘭卡>>,深深被打動。此後就一直期待有一件影片裡亨弗萊鮑嘉那樣的風衣。在德國多次逛過Burberry專賣店,卻一直找不到合適的尺碼,讓我郁悶不已。我並沒有富裕到可以輕松買一件Burberry風衣不眨眼睛,但是那些從小就有的夢想是不合適用理性來衡量的。

抱著隨便看看的態度進得其中,走著走著,一件我心目中最希望的款式,最希望的顏色,最希望的面料的風衣靜靜地掛在我眼前,而且大小正合適。

付完帳,拎著風衣走出店門,我竟有點激動。這和物欲,和拜金毫無關系,只是因為我知道,在記錄著兒時夢想的單子上,我又可以輕輕劃去一項了。

其實我骨子裡還是一如十年前的感性, 只是這些年的漂泊和生活經歷將我的外殼打磨得皮實了一點而已。

在希思羅機場候機的時候發生了一件搞笑的事情。有三個亞洲面孔的人坐在離我不遠也不算近的地方聊天,我正看著一張報紙。時斷時續飄進我耳裡的聲音讓我判斷他們是日本人。這些年不比從前,從長相和衣著上判斷是中國人,日本人還是韓國人是越來越難了。快登機的時候,我離這三個人的距離更近了一步,當時心裡想著其他什麼事情,可是他們的談話聲還是傳進耳朵裡。聽著聽著,我開始納悶自己怎麼聽得懂日語了。等我返過神來才意識到,原來他們說的是上海話! 頓時哭笑不得,也難怪很多外地人都覺得上海話聽起來像日語了。

3個小時後,新年鐘聲響起前不久,我回到了德國的家中。

每個故事也都有一個結束。

2007年12月31日,

我的倫敦夢結束了,

我的2007年結束了,

我的22年校園生活也至少是暫時地結束了。

看著四處升騰而起,五彩繽紛的煙花,牽著妻的手,我們將一起迎來一段嶄新的生活!